양정대 선임기자

대한민국 언론인상 수상

6일 우크라이나 국가방위군 제3여단 ‘스파르탄’ 소속 병사가 포크로우스크 전선 인근에서 펭귄 무인항공기(UAV)를 띄울 준비를 하고 있다. 포크로우스크=AP 뉴시스

블라미디르 푸틴 러시아 대통령은 2021년 7월 12일 러시아와 벨라루스와 우크라이나 국민이 단일 민족임을 주장하는 논문을 발표했다. 그는 세 나라가 9세기 동슬라브족 최초의 국가인 키예프 루스에서 기원하며 언어ㆍ종교ㆍ문화적 유산을 공유한다고 강조했다. 또 ‘삼위일체 러시아 민족’의 분열을 “민족 공통의 비극”이라고 규정하며 그 책임을 서방 국가들과 가톨릭에 물었다. 그러더니 이듬해 2월 우크라이나를 침공했다.

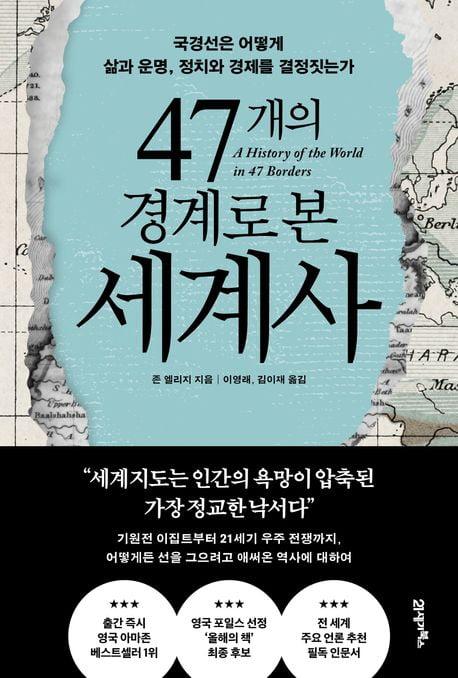

지도와 국경의 역사를 탐구해온 영국 저널리시트 존 엘리지는 ‘47개의 경계로 본 세계사’에서 지도 위에 그어진 수많은 경계선의 탄생과 변화 과정을 정치ㆍ역사ㆍ종교ㆍ경제ㆍ문화ㆍ지리ㆍ군사 등 다층적 관점에서 풀어냈다. 그는 경계에 불과한 국경선이 폭력과 분쟁의 씨앗이 되고 사회적 모순과 불평등을 심화시키고 때로는 수백만 명의 목숨까지 앗아간 사례들을 고찰한 뒤 기저에 부와 권력을 향한 인간(혹은 집단)의 욕망과 이기심이 자리하고 있음을 짚어낸다.

엘리지는 특히 1848년 유럽 열강이 산과 강의 위치조차 모른 채 아프리카 대륙을 제멋대로 분할한 ‘베를린 회의’, 1916년 영국과 프랑스가 중동지역을 자로 긋듯 나눈 ‘사이크스피코 협정’, 1947년 영국이 인도에서 쫓기듯 떠나면서 그은 ‘래드클리프 선’ 등의 비극적인 후과를 강도 높게 비판한다. 하나같이 민족ㆍ종교ㆍ언어ㆍ문화 등에 대한 고려 없이 오직 강대국들의 이해관계만 작동한 ‘선긋기’였다.

내전 중인 리비아 수도 트리폴리 인근 타주라 수용소가 지난달 2일 공습으로 아수라장이 돼 있다. 이 사고로 최소 44명이 숨지고 130명이 부상당했다. 트리폴리=EPA 연합뉴스

엘리지의 비판은 어쩌면 지구촌의 역사에 대해 푸틴과는 전혀 다른 방향에서 ‘서방 책임론’을 제기한 것일 수 있다. 실제 이들 지역에선 지금도 포화가 끊이지 않으면서 수많은 사람들이 고통받고 있지만, 정작 선을 그었던 나라들은 이를 외면하거나 오히려 무기 수출에 적극적이다. 아마도 엘리지가 경계의 역사를 넘어 함께 살아갈 세계를 어떻게 정의할 것인지와 같은 윤리적 질문을 반복해서 던지는 건 이 때문일 것이다.

저자의 시선이 바다와 하늘과 우주로도 확장돼 있는 점은 주목할 만하다. ‘눈에 보이는’ 땅에서 눈에 보이지 않는 경계선을 그어가며 폭력을 앞세운 채 욕망을 채워온 이들이 이제는 ‘눈에 보이지 않는’ 곳에도 선을 긋고 있기 때문이다. 경계 혹은 국경의 개념을 바다와 하늘과 우주로까지 확장시키는 과정은 이미 거대 자본과 첨단기술이 주도하고 있고, 그에 따라 바다와 하늘과 우주도 첨예한 경쟁의 장이 되어가고 있다. 이번에는 윤리적 문제제기를 하는 것 말고도 욕망과 이기심의 확장판에 그치지 않게 할 방법은 있을까.

47개의 경계로 본 세계사·존 엘리지 지음·이영래, 김이재 옮김· 21세기북스 발행·416쪽·2만4,000원

·

양정대 선임기자 torch@hankookilbo.com